保罗·雅克·艾米·鲍德里(Paul-Jacques-AimeBaudry,1828年11月7日——1886年1月17日)

19世纪,几乎所有法国学院画家都渴望拥有自己的大型壁画。这是他们致敬意大利文艺复兴前辈画家的终极之作,证明拥有匹敌甚至超越前辈的能力,在艺术史中占据永恒的位置。这种渴望,来自两个世纪前确立,固植于法国学院中的绘画等级制。历史画居于等级中头一级,历史画终结之后,壁画——古老、巨大、足够恢宏、拥有最多的观众——无疑是呈现历史、宗教、神话的最佳载体。

可惜的是,19世纪已经不复是壁画的时代了。这些巨大墙面,被知名或不够知名的艺术家填满后,仅仅遗弃为装饰品。不过,壁画的命运毕竟与建筑有关,建筑足够知名,壁画仍可以分享光荣。以巴黎为例,最受瞩目的两项大型壁画,一在先贤祠,一在巴黎歌剧院。歌剧院门厅的壁画,便出自鲍德里之手。

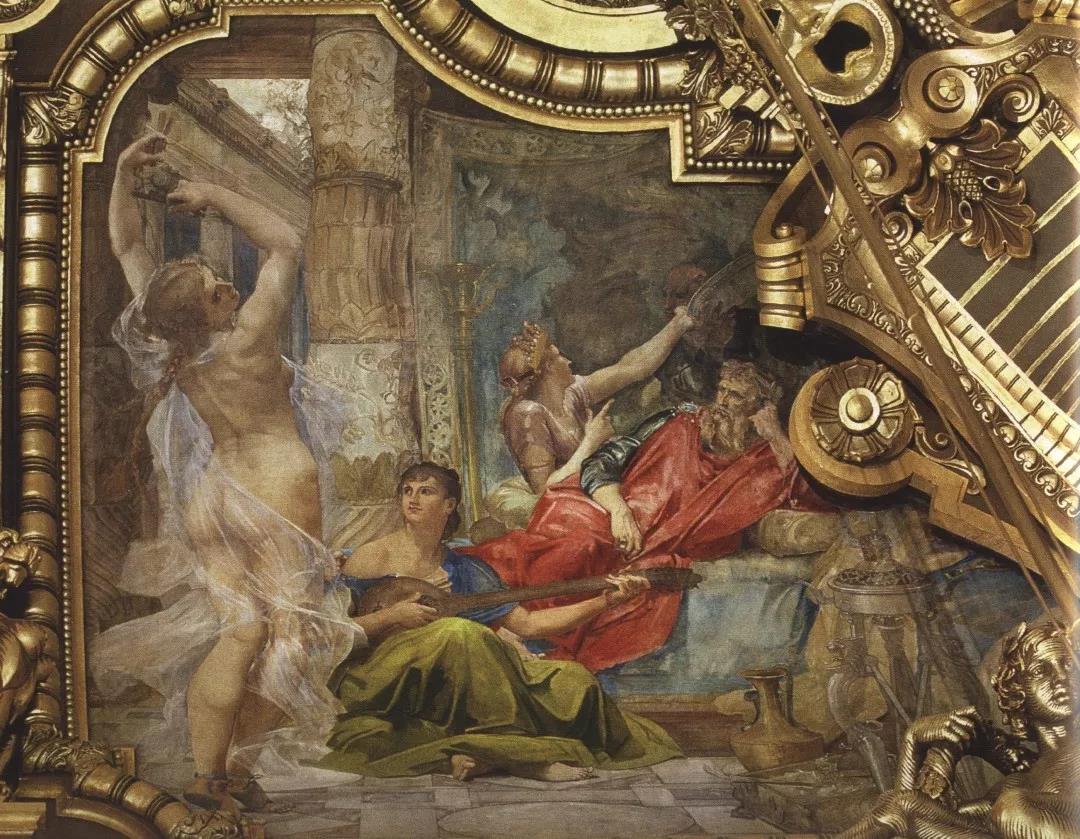

鲍德里的壁画,不止歌剧院,但以歌剧院之作为巅峰。文艺之神,音乐之神,众位音乐的拟人化形象,各种音乐史的神话与典故,以文艺复兴(尤其是米开朗基罗)的经典姿态再临巴黎。鲍德里将米开朗基罗的磅礴雄健女性化,属于19世纪,属于巴黎,属于音乐。在巴洛克装饰分隔出的各种不规则图形中,极尽能事地描绘了人体的扭动、漂浮、飞翔,是他绘画技艺的集大成之作。论歌剧院壁画的精彩,并不输与文艺复兴与巴洛克时代的前辈。学院的严格训练和新材料的使用,鲍德里尤其能在解剖的精准、肌肤的质地与空间的纵深等方面,有所超越。

巴黎歌剧院天顶壁画

向右滑动观看局部

向右滑动观看局部

1828年生于法国西陲旺代(Vendee),师从德洛林(Michel Martin Drolling)[1]的鲍德里也是肖像画家。肖像画家,并非只是界定这个人有肖像作品——作为画家,从不涉及肖像的19世纪画家罕见——而是,他的肖像画塑造了经典的形象,至少成为一个阶层的形象塑造者。这两层意义,鲍德里都符合,然而,他寿命不长,不如同代卡巴内尔笔下的人物,跨越新旧大陆,衍成系列,得以窥见一个时代的风貌。

[1]

1789-1851法国新古典主义画家,长于历史画及肖像画。1810年获罗马奖,1837年当选美术学院院士。

《查尔斯·比勒肖像》,100cmX85cm

1857年,布面油画

《查尔斯·加尼叶肖像》,103cmX81cm

1868年,布面油画

《丹尼埃尔小姐肖像》,130x96cm

1876年,布面油画

《维勒洛伊夫人肖像》,129x83.5cm

1884年,布面油画

作为历史画家的鲍德里,倒是更为今日的艺术史看重。1850年,他以《牧羊人在阿拉克赛思河岸上发现泽诺比亚》(Zenobia found on thebanks of the Araxes)获罗马奖,便证明他在历史画领域的天赋。除了精湛的技艺外——比如布局画面、安排情节,塑造人物,选择“决定性瞬间”——鲍德里的历史观,才是他立身的根本。1861年,鲍德里创作的《夏洛特·科黛》,因为有大卫同一题材的作品[2]在前,耐人寻味。大卫将死去的马拉塑造为古典式英雄的牺牲,斜倚浴缸中,手臂垂落,在图式上近于圣母哀悼基督,以图象之力量论,是绘画史上的经典,19世纪难有出其右者。鲍德里借用了大卫的姿态,但将角度扭转,完全改变了涵义。立在窗边的夏洛特·科黛,凛然、镇定、高贵,与大卫富有煽动性的作品比较,鲍德里还原了真实的历史情境或者说反映了第二帝国时期普遍的价值观——科黛刺杀马拉后并未逃走,而是留在现场,她的动机,今日看来也更符合人性——并将历史画的美学推进了一大步:这是绘画古典主义向现实主义转型之作,也是瓦解宏大叙事历史观的一次反叛。

[2]

《马拉之死》,大卫作于1793年。

《在阿拉克赛思河岸上发现泽诺比亚》,100cmX80cm

1850年,布面油画

《夏洛蒂·科黛》,203cmX154cm

1860年,布面油画

不知何故,鲍德里只留下一张孤零零的历史画,无从构筑他的历史观,并全面展现新的美学;肖像画不乏佳作,但他不以肖像画家自居,笔下多是家人朋友;论壁画,他是19世纪的翘楚,可惜壁画时代已经过去,巴黎歌剧院本身又过于辉煌,鲍德里的壁画反而被建筑吞没。回顾他赢得罗马奖作品,与同期另一位获奖者布格罗相比,他的构图生动、形象充分,显然更加早熟。然而因为早逝,鲍德里未能自我完成,将学院的美学推向新境界;新艺术风格滋生蜂起之际,他也不肯嫁接化用,借时代之力,独成面貌。在新旧时代的更迭中,左右皆不得逢源的鲍德里迅速被湮没,实属憾事。